(서울=미래일보) 최창일 시인 = '아모르 파티'는 가수 김연자가 유쾌함을 불러들여 어깨를 들썩이게 하는 노래다. 대중가요로는 드물게 43행의 긴 가사다.

(서울=미래일보) 최창일 시인 = '아모르 파티'는 가수 김연자가 유쾌함을 불러들여 어깨를 들썩이게 하는 노래다. 대중가요로는 드물게 43행의 긴 가사다.이건우와 신철 두 사람이 공동 작시도 특징이다. 아모르 파티(Amor fati)는 인간 자신에게 다가오는 운명(fati)을 저주하거나 미워하지 않고 사랑(amor)할 때 비로소 인간으로 거듭남을 담았다.

독일의 프리드리히 니체는 '인생에서 만나는 운명을 사랑하라'라는 말과 같다.

추사 김정희(1786~1856)는 제주도의 유배 생활에 김연자의 아모르 파티를 수십 번을 부르지 않았을까. 추사는 모험과 좌초를 아모르 파티처럼 수용하였기 때문이다. 물론 18세기의 추사에게 21세기에 만들어진 아모르 파티를 알 리 없다.

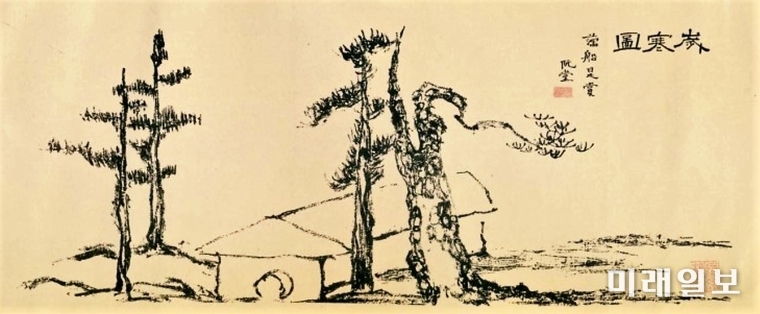

다만 그런 심정으로 유배 생활을 견디었을 것이라는 유추다. 추사는 제주도 유배 생활은 무려 8년 4개월이었다. 유배 생활에서 유명한 세한도(歲寒圖, 국보 180호)가 만들어졌다. 세한(歲寒)은 추위 중에서도 가장 추운 시간을 뜻한다. 세한도에는 겨울에도 시들지 않는 소나무와 잣나무처럼 세월이 바뀌어도 변하지 않는 정신의 품격이 새겨져 있다.

추사에겐 돈독한 이상적 제자가 있었다. 모두가 추사를 버렸다 해도 이상적은 청나라에서 사들인 귀한 책을 보내주고 극진한 마음을 바쳤다. 그 제자에게 추사는 세한도를 선물했다. 추사는 흑산도에 유배 생활을 한 정약전과는 달랐다. 탱자 가시가 처진 울타리 안, 한정된 공간에서 생활하였다.

추사의 유배 생활이 그만큼 강도가 강했다는 의미다. 멀리서 말이 달리는 소리에 사약이 오는가, 초조한 유배 생활이었다. 그러한 추사의 일생은 붓과 벼루로 상징한다. 1000개의 붓을 대머리로 만들었다. 10개의 벼루를 던킨 도너츠로 만들었다. 웃음기 제하고 정중하게 말하면, 1000개의 붓과 10개의 벼루를 결딴냈다.

추사는 호가 100개가 넘듯 알려진 직업도 다양하다. 詩인, 금석학자, 경학자, 불교학자, 행정관료, 정치인, 교육자, 서예가, 서화 감식가 등 여러 분야에서 탁월한 역량을 발휘하고 최고의 경지를 보여 준 다재다능의 천재였다.

그에게는 암행어사의 시절도 있었다. 이 암행어사 시절의 업무처리로 유배의 길에 들어섰다. 추사가 충청우도 암행어사로 부임, 비인 현감인 김우명에 대한 봉고파직을 강단 있게 처리한 것이 암운(暗雲)을 드리운다. 그로 인해 후일 정치적 음모로 인해 가화(家禍)를 겪게 되었다.

추사는 한계를 거부하는 폴리매스(polymath)형 종합형 지식인으로 중국의 소동파(蘇東坡)나 독일의 괴테(Goethe) 비견한다. 시도반은 추사의 가장 출중한 직함은 시인(詩人)과 오늘날 국립대학교 총장에 해당하는 대사성을 들고 있다. 조선 시대 국가 통치이념인 성리학은 유생에게 교육하는 최고의 국립대학이었다. 당시 대사성의 직함은 유학의 경전에 해박하고 덕행을 겸비한 인재가 발탁되는 자리였다.

추사는 겸손했다. 대사성의 발령을 받고 사양의 소를 올렸다. 소의 요지는 영광스러운 높은 지위로 유생들의 스승이라는 인망을 얻는 것이지만, 보잘것없고 용렬하여 남의 밑에 맴돌고 재주와 식견이 천박하여 감당하기 어렵다는 것이다. 추사는 또 인재를 양성하고 문풍(文風)을 크게 하는 일을 자신이 책임을 질 수 있는가 하면서 중화(中和)를 교도하는 직을 감당하기 어렵다고 했다.

추사 김정희는 마마를 앓고 얼굴은 곰보 자국이 곳곳에 있었다. 조선 시대 마마는 치사율이 30%에 이르는 1급 전염병이었다. 약도 없었다. 추사가 태어난 1786년에는 홍역이 온 나라를 휩쓸었다.

추사의 어머니는 한양에서 충남 예산으로 피신해 그를 낳았다. 그해 정조 아들(문효세자)까지 급사할 정도로 전염병이 심했지만, 추사는 살아났다. 역경을 이겨낸 추사에게 10대에는 다른 아픔이 찾아왔다. 열네 살에 어머니를 병으로 여의고, 열아홉에 첫 부인을 잃었다.

스승 박제가의 별세에 이어 새어머니까지 세상을 떠났다. 이렇게 역경을 견디고 암행어사가 되면서 또 다른 유배의 시련이 온 것이다. 추사에게 인생의 바다는 온통 먹빛이었다. 외롭고 쓸쓸한 그에게 유일한 친구는 붓이었다. 슬프거나 힘들 때, 억울할 때 붓은 시(詩)를 만들었다. 글씨와 시가 마음에 들 때까지 쓰고, 또 썼다. 그리고 추사는 마침내 추사체(秋史體)를 완성했다.

죽기 3일 전까지 추사는 아모르 파티였다. 서울 강남구의 봉은사 판전(板殿)의 현판도 썼다. 판전의 왼쪽에 71세의 과천 노인이 병중에 만든 작품이라고 썼다. 추사는 청나라에 여행에서 옹방강의 석묵서루를 방문하여 8만권의 방대한 서적을 보고 문화적 충격을 받았다. 흥선대원군은 추사의 제자였다. 추사는 조선의 칸트며 박학독행(博學篤行)의 시인이었다.

세한도 작품이 178년 만에 탄생지인 제주에 찾아와 지난 5월 한 달여 전시하였다.

- 최창일 시인(이미지문화학자, '시화무' 저자).

- 최창일 시인(이미지문화학자, '시화무' 저자).i24@daum.net