(서울=미래일보) 최창일 시인 = "수수께끼 같은 시인이에요." 랭보 시인을 두고 황현산 평론가의 말이다.

(서울=미래일보) 최창일 시인 = "수수께끼 같은 시인이에요." 랭보 시인을 두고 황현산 평론가의 말이다.시인은 보편적으로 나이 들면서 시의 세계가 무르익는다. 아르튀르 랭보(Arthur Rimbaud, 1854~1891)는 반대였다. 10대에 시를 완성했고, 19살에 완전히 시를 그만두었다. 세상에 대한 분노, 혁명, 예언, 욕망, 도피, 언어의 실험을 다 해보고는 "이제 됐다"라는 듯 사라졌다. 허허 그 이후가 가관이다.

시를 쓰는 대신 무기 밀매상이 되었다. 시와 무기 밀매상은 하늘고 땅 사이 거리감이다. 이런 삶이 가능한가? 랭보에게는 가능했다. 그는 시가 '삶을 구원하지 못한다'라는 것을 알아버린 천재였다.

프랑스 북동부의 샤를빌에서 태어났다. 어릴 때부터 범상치 않았다. 가출을 밥 먹듯 했다. 학교에서 언어에 능통, 프랑스어가 아닌 라틴어로 시를 지어 선생들을 당황 시켰다. 본격적으로 시를 쓰기 시작한 건 15세 무렵이다. 그리고 16세에 쓴 시 '지옥에서의 한 철'은 지금도 세계 문학사에서 가장 독창적인 고백으로 평가된다.

민음사에서 펴낸 <지옥에서 한철>이 1974년에 출간 1판 18쇄, 2015년 2판 25쇄, 2024년 3판 10쇄를 펴냈다. 한국 독자층이 범상치 않음을 알게 한다. 18세기의 시인. 한국에서는 19세기에 번역이 된 것은 늦은 번역인 셈이다. 그렇지만 번역과 함께 랭보가 한국 현대 시에 끼친 영향은 지대하다. 황현산 평론가는 <지옥에서 한철>을 번역한 교수다.

시는 형태를 파괴하고, 언어를 뒤틀고, 의미의 혼란을 일으킨다. 독자의 의식을 뒤흔든다. 그는 "시인은 모든 감각을 혼란 시켜야 한다"고 믿었다. 말하자면, 정상적인 삶을 거부하고, 미쳐야 보이는 세계를 향해 돌진한 것이다.

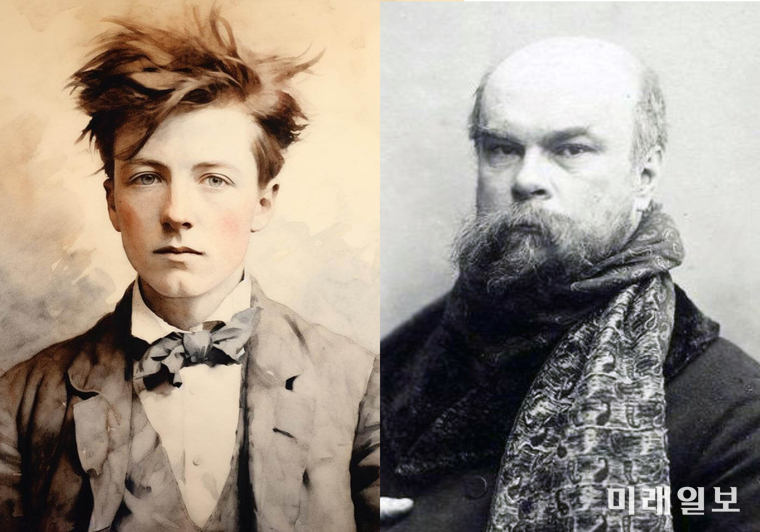

랭보의 삶에서 빠질 수 없는 인물은 시인 폴 베를렌(Paul Verlaine)이다. 영국 여행 중 10살 연상인 베를렌과 랭보는 동성애적 관계에 빠졌다. 둘의 관계는 전통을 파괴했고, 당대 프랑스 사회를 충격에 몰아넣었다. 둘은 런던, 브뤼셀 등을 떠돌며 방탕과 창작의 경계를 넘나들었다.

결국, 베를렌은 랭보를 향해 권총을 발사했다. 동성애의 비극을 권총 끝에 있었다. 그 사건으로 2년형을 선고받았다. 랭보는 이 모든 사건을 내면을 불태우는 연료처럼 삼았다. 더욱 격렬하고 고통스러운 시를 쏟아냈다. 시는 고통의 안쪽에 걷는 것을 알게 하나는 대목이다.

권총의 끝 맛을 본 랭보는 안개처럼 사라졌다. 문학을 떠나 아프리카로 갔다. 에티오피아에서 무기상, 무역업자, 탐험가로 살았다. 랭보는 말라리아에 걸리고, 한쪽 다리를 절단하는 수술을 받기도 했다. 결국, 37세의 젊은 나이에 병사했다. 시인으로서 삶은 단 5년에 불과했다.

짧은 시간 동안 남긴 시들은 시인, 화가, 심지어 록 뮤지션 까지, 예술가들에게 영향을 주었다. 앨런 긴즈버그, 짐 모리슨, 보드리야르, 미셸 우엘벡 모두 랭보의 유산을 언급한다.

랭보는 문학의 경계를 넘어선 존재다. 시에서 가능한 모든 것을 실험했다. 언어의 소리를 음악처럼 다뤘고, 문장에 의미를 부여하기보다는 감각을 남겼다. 그러면서도 "나는 다른 사람이다"라고 외치며 자아를 해체했다. 랭보는 시는 감각의 중심에서 뛰는 물고기임을 강조한 시인 중 한 사람이다.

"내 삶은 잔치였고, 모든 마음은 열려 있었다./포도주가 흐르듯, 희망이 넘쳤고,/어느 날, 나는 아름다움을 품어 살기로 결심했다./그러나 아름다움은 나를 조롱했고, 나는 분노에 찼다./나는 정의를 믿었고, 세상을 바꾸기 위해 모든 것을 바쳤다./하지만 나는 짐승이었고, 나 자신을 속이며 짐승처럼 짖어댔다./오, 이 사랑이라는 거짓말, 이 인간이라는 지옥./나는 이제 끝없는 밤 속에서 타락하고,/나를 파괴하는 것으로 스스로를 정화하려 한다./이제, 내가 지나온 계절은 지옥이었고,/나는 그 지옥을 온몸으로 살아냈다." 랭보의 대표 시 <지옥에서 보낸 한철> 도입부 부분이다.

랭보가 시를 버린 이유는 삶 자체가 시가 되어버렸기 때문이다. 더는 종이 위의 언어가 필요 없었다. 그는 ‘실재하는 세계’를 걷고 싶었다. 언어 이전의 고통, 감각 이전의 침묵을 추구했다. 죽기 직전 랭보는 이렇게 말했다고 한다. "내가 누구였지?"

자기 존재조차 흩어지듯 사라져간 그를 사람들은 기억한다. 그는 단 하나의 이름이면서도, 수많은 존재로 살아낸 자였다.

- 최창일 시인(이미지 문화평론가)

- 최창일 시인(이미지 문화평론가)i24@daum.net